Gentrifizierung von kulturell gewachsenen Vierteln, Verdrängung von einkommensschwachen Menschen an die Stadtränder, horrende Mietpreise – die Lage in deutschen Großstädten lässt erahnen, dass Wohnen in der Stadt bald Luxusgut sein könnte. Oft können sich Alleinerziehende, Rentner*innen, Studierende oder Menschen mit geringem Einkommen das Wohnen in „ihrem“ Stadtteil nicht mehr leisten. Immobilien und deren Entwicklung werden momentan häufig als Kapitalanlage und zur Gewinnausschüttung ge- und verkauft. Wie kann stattdessen Gemeinwohl im Immobiliensektor etabliert werden? Im Interview mit der Architektin und Aktivistin Roberta Burghardt haben wir über Diversität in stark umworbenen Stadtvierteln, Partizipationsprozesse und konstruktives Handeln gegen Verdrängungsmechanismen gesprochen.

relaio: Du arbeitest als Architektin und bist aktivistisch in mehreren Projekten zu partizipativer Stadtgestaltung aktiv. Kannst du uns zu Anfang etwas von deiner aktuellen Arbeitsweise mit coop.disco erzählen?

Roberta Burghardt: coopdisco ist eine Kooperative, in der sich Menschen, die als Architekt*innen und Planer*innen, als Forschende und Lehrende an Hochschulen, als Projektentwickler*innen arbeiten und in stadtpolitischen Initiativen aktiv sind, zusammengeschlossen haben. Gemeinsam ist uns dabei die politische Haltung, mit der wir Architektur machen: Wir setzen uns für eine Stadtentwicklung ein, die sich am Gemeinwohl orientiert. coopdisco nutzen wir dabei als gemeinsame Plattform für unsere Ideen und unsere geteilte Praxis. Wir haben angefangen, als Selbstständige zu arbeiten und immer wieder in verschiedenen Konstellationen gemeinsam Projekte gemacht. Dabei ist langsam ein Netzwerk von Menschen entstanden, die eine ähnliche Haltung teilen. Irgendwann haben wir nach einer Form gesucht, in der wir das verstetigen und institutionalisieren können. Klassische Formen eines Architekturbüros, wie eine Partnerschaft passen nicht zu uns. Wir sind dabei, eine Struktur zu entwickeln, die uns den nötigen Raum und Flexibilität gibt und uns auch erlaubt, mit einer politischen Haltung Architektur zu machen, aber gleichzeitig das, was wir gemeinsam erarbeitet haben, verstetigt und absichert. Hierzu gründen wir gerade einen Verein. Die Arbeit, die wir machen, funktioniert nur in einer gewissen Mischökonomie, in der man nicht ausschließlich von Architekturprojekten abhängig ist.

Ihr habt kürzlich die Studie „Gemeinwohl entwickeln. Kooperativ und langfristig!“ fertig gestellt. Unter welchen Umständen ist diese Studie entstanden?

In Friedrichshain-Kreuzberg fanden im Zuge fortschreitenden Interesses durch renditeorientierte Investor*innen im Bezirk Gesprächsrunden zwischen verschiedenen Nachbarschaftsinitiativen und dem Bezirksamt statt. Heißes Thema war dabei das bezirkliche Vorkaufsrecht in Kreuzberg. Das war beispielsweise in München schon in den 90er Jahren Thema und wurde dort ziemlich rigoros angewendet. Mittlerweile ist es das dort auch rum, weil die Immobilienpreise in München inzwischen überirdisch sind. Zwischen dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und München gab es diesbezüglich auch Gespräche, um Erfahrungen auszutauschen

Der Dialog entstand, weil der Bezirk gemerkt hat, dass es wirklich viele aktive Menschen in dem Stadtteil gibt, deren Ressourcen und Wissen für den Bezirk sehr wichtig sind – auch, um überhaupt aktiv werden zu können. Zielsetzung war also eine stärke Zusammenarbeit zwischen Initiativen, der Zivilgesellschaft und dem Bezirk.

Kannst du kurz erklären, um was es sich bei diesem Vorverkaufsrecht handelt?

Nach dem Baugesetzbuch können Kommunen sogenannte Erhaltungssatzungen erlassen. Berlin ist da so bisschen anders, weil es ja ein Stadtstaat ist. Was sonst also eine Kommune ist, ist in Berlin ein Bezirk. Bezirke haben allerdings weniger Kompetenz als normale Kommunen. Wenn die Marktdynamik in bestimmten Stadtteilen so groß ist, dass ein Austausch der Bevölkerung droht, droht damit ja auch Gefahr des Verlusts der gewachsenen Strukturen. Dann kann eine Kommune oder ein Bezirk nach Prüfung und Darlegung einer Begründung eine Erhaltungssatzung erlassen. Damit hat sie einige rechtliche Mittel an der Hand: Zum Beispiel wird erschwert, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln, bei Baugenehmigungen kann der Bezirk viel strenger sein, Modernisierungsmaßnahmen können ganz verboten werden. Das schärfste Schwert ist dann das bezirkliche Vorkaufsrecht: Immer wenn ein Verkaufsfall bei einer Immobilie eintritt, kann der Bezirk oder die Kommune in diesen Verkaufsfall zugunsten Dritter (z.b. eine Genossenschaft oder kommunale Wohnungsbaugesellschaft) ein Vorkaufsrecht ausüben., muss aber dem Käufer die Möglichkeit geben, eine Abwendungsvereinbarung zu unterschreiben. Dabei verpflichtet sich der Käufer dazu, in einem gewissen Zeitraum keine Umwandlungen in Eigentumswohnungen vorzunehmen, keine Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen und überhaupt keine Maßnahmen durchzuführen, die zu Mietveränderungen führen würden. Das ist unattraktiv für viele Käufer, somit treten diese im Kauf zurück und der Bezirk kann das Vorkaufsrecht wahrnehmen.

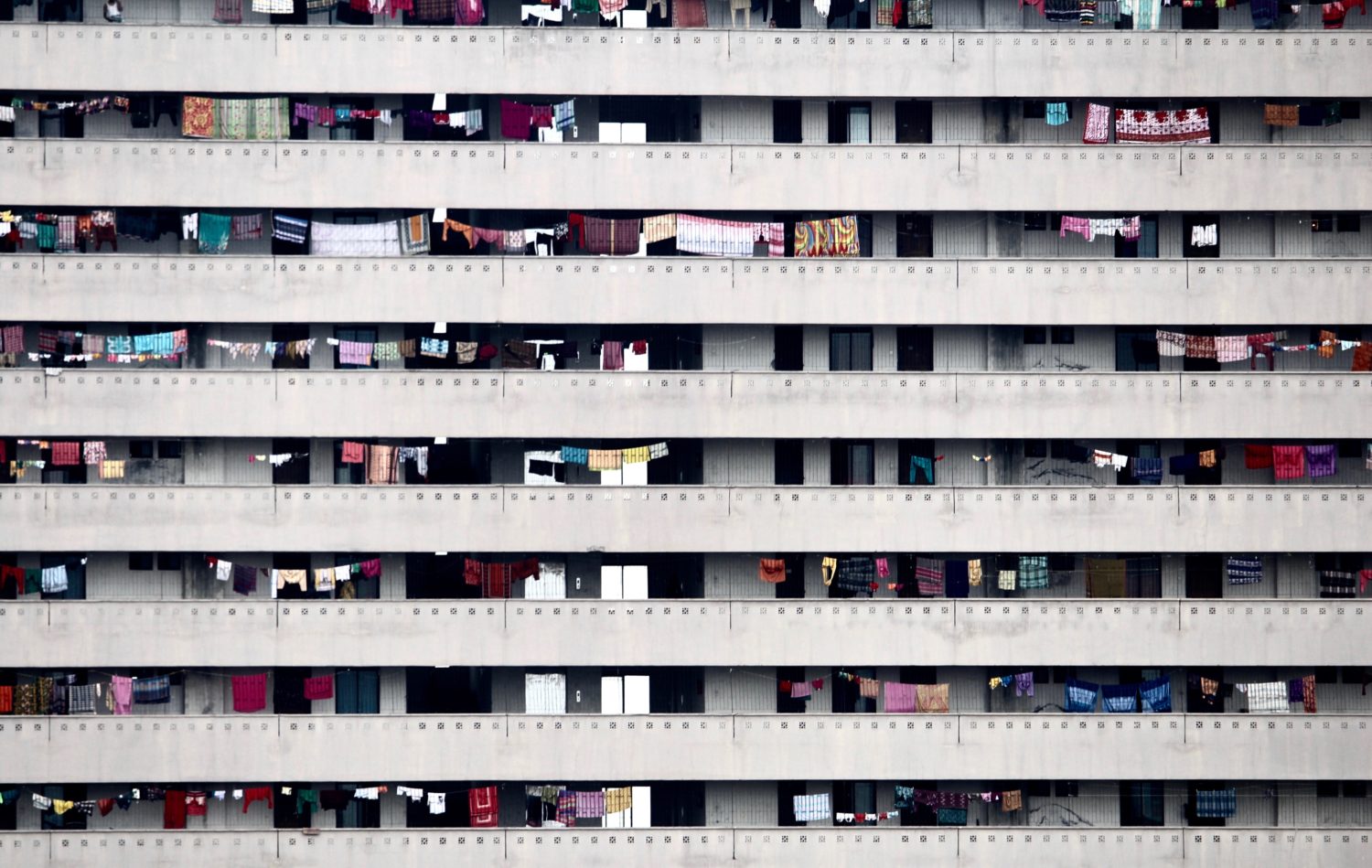

Viele deutsche Großstädte haben mit einem hohen Verwertungsdruck, besonders in beliebten Vierteln, zu kämpfen. (c) Maria Krasnova

Die Zusammenarbeit sollte also praktische Vorstöße für mehr Gemeinwohl im Immobiliensektor initiieren?

Genau. Interessant daran ist, dass Politik und Verwaltung gemerkt haben, dass bürgerschaftliches Engagement und Wissen vor Ort wichtig sind, um in der Verwaltung effektives Handeln zu ermöglichen. Das ist in meinen Augen in dieser Form neuartig. In den 80er Jahren gab es in Kreuzberg auch schon viele innovative Ansätze, die sind teilweise leider wieder verschüttgegangen. Generell kann man sehen, dass es in Kreuzberg eine sehr engagierte Bürgerschaft gibt, die sich dafür interessiert, was in dem Stadtviertel passiert, die nicht gleichgültig ist und sich einsetzt. Gleichzeitig ist der Verwertungsdruck auf Friedrichshain-Kreuzberg unglaublich hoch. Das ist eine spannungsreiche Konstellation.

Die Gesprächsrunden haben weitere Entwicklungen in Gang gebracht.

Ja, sie waren eben der Ausgangspunkt für verschiedene Studien, die der Bezirk ausgeschrieben hat. Eine war für eine Koordinations- und Unterstützungsstelle für Bürgerbeteiligung, die andere war eine Studie zur gemeinwohlorientierten Immobilienentwicklung. Auf diese Studie haben wir uns dann beworben und sie durchgeführt. Beide Studien wurden schließlich zur Grundlage genommen, um eine neue Stelle im Bezirk einzurichten, das wurde Ende letzten Jahres tatsächlich gemacht. Der etwas trockene Name ist „Arbeits- und Koordinierungsstruktur Gemeinwohl“ (AKS). Daraus sind zwei Vollzeit-Stellen entstanden, die im letzten Jahr auf vier halbe Stellen aufgeteilt wurden, wovon sich zwei um Unterstützung im Immobilienbereich kümmern und die anderen beiden um Initiativenarbeit und Kommunikation mit der Verwaltung. Es wurde außerdem eine dritte Stelle geschaffen, die in der Verwaltung angesiedelt ist und als Kontaktstelle zu der AKS dient, gleichzeitig aber auch konzeptueller Teil der AKS ist.

Die von euch konzipierte Studie trägt ja das Gemeinwohl schon im Namen. Wie definiert sich dieser Begriff darin?

Die grundsätzliche Definition von Gemeinwohl ist sehr allgemein, funktioniert aber als Kompass sehr gut: Gemeinwohl schafft man durch guten Ausgleich zwischen individuellen Interessen und allgemeinen Interessen. Jeder hat Partikularinteressen und will ein gutes Leben führen, das soll aber nicht zu Lasten anderer passieren – deshalb der Interessensausgleich. Die Hypothese: Der Grund, dass heute so viel über das Gemeinwohl gesprochen wird, ist, dass dieser Ausgleich schief hängt. Das sieht man daran, dass die gesellschaftliche Ungleichheit immer weiter steigt, immer mehr Leute sind von Armut betroffen, während sich Reichtum in den Händen weniger konzentriert.

Mit dem Verwertungsdruck geht auch ein Verlust öffentlicher Räume einher. (c) Daniel Ionn

Für das Gemeinwohl in Bezug auf Stadt und Immobilien ist es enorm wichtig, dass die direkt betroffenen, also die Nutzer*innen, Einfluss auf die Entwicklung und Bewirtschaftung von Immobilien und ihres Stadtteils haben. Wir verstehen das Herstellen des Gemeinwohls als etwas prozessuales, iteratives. Wenn es gut läuft, verbessert ein solcher Prozess die Bedingungen für gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklung und damit steigt das allgemeine Gemeinwohl in der Gesellschaft.

Dazu haben wir in unserer Studie drei Beteiligte identifiziert: Einerseits die Güter, die ja potentielle Gemeingüter sind – in diesem Fall Boden und Immobilien. Dann gibt es noch die Menschen, die daran beteiligt sind, diese Güter herzustellen, zu bewahren und zu schützen – die nennen wir das Gemeinwesen. Außerdem braucht es die passenden Instrumente, die angewendet werden, um Immobilien abzusichern, zu entwickeln und zu finanzieren: Zum Beispiel neue Steuerungsmethoden oder rechtliche Instrumente. Das nennen wir das „Gemeinschaffen“.

Davon ausgehend haben wir Kriterien bestimmt, die uns bewerten lassen, was eigentlich dem Gemeinwohl entspricht, diese nennen wir „Gemeinnutz“-Kriterien. Im Speziellen sind das dann Kriterien, die für Gemeinwohl im Immobiliensektor angelegt werden.

Was war Orientierungspunkt für die theoretischen Überlegungen eurer Studie?

Konzeptuell haben wir uns an zwei Sachen orientiert und versucht, diese miteinander zu verschränken: Historisch haben wir uns am Gemeinnützigkeitsrecht orientiert, das gibt es im Vereinsrecht noch immer. Es gab diese Gemeinnützigkeit auch bereits im Wohnungsbau, diese wurde aber Ende der 80er Jahre deutschlandweit abgeschafft. Das Instrument dafür war eine steuerrechtliche Vergünstigung für Immobilienunternehmen, die nicht profitorientiert gewirtschaftet haben. Das kann man als wohlfahrtsstaatliches Instrument verstehen.

In der aktuellen Debatte orientieren wir uns an den Commons, also verschiedenen Formen von Gemeinschaftsgütern. Die Gemeingütertheorie versucht, eine Figur jenseits von Markt und Staat zu entwerfen, die fähig ist, Ressourcen zu erhalten, zu entwickeln und gerecht zu verteilen. Gemeingüter werden durch eine Gruppe von Nutzenden, die sich um die Entwicklung und den Erhalt einer Ressource kümmert, verwaltet. Gemeinschaftseigentum unterliegt jedoch auch immer der Gefahr, zu einem Clubgut zu werden. Das ist dann der Fall, wenn die Nutzung auf einen exklusiven Kreis beschränkt bleibt oder private Gewinne abgeschöpft werden können. Es muss gewährleistet sein, dass es daran offene Teilhabe und Zugang gibt.

Und hier kommt die Verschränkung von wohlfahrtsstaatlichen und zivilgesellschaftlichen Ausgleichsmechanismen ins Spiel. Historisch ist der Staat dafür zuständig, den sozialen Ausgleich zu organisieren. Da er dies aber in der Vergangenheit häufig paternalistisch und über die Köpfe der Betroffenen hinweg getan hat und dieser Rolle auch immer weniger gerecht wird, nehmen zivilgesellschaftliche Initiativen eine immer wichtigere Rolle ein. Sie haben oft direkte und unbürokratische Möglichkeiten, gegenseitige Unterstützung zu organisieren. Gleichzeitig fehlt Ihnen natürlich oft die Reichweite oder die Hebel für den Ausgleich oder sie können nur bestimmte Perspektive einnehmen. Hier wollen wir die Kommunen (und den Staat), die über Steuern und andere Mechanismen ganz andere Möglichkeiten haben, für den sozialen Ausgleich zu sorgen, nicht aus der Verantwortung entlassen.

Welche Kriterien für eine gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklung konntet ihr also finden?

Die Nicht-Gewinnorientierung muss als oberstes Merkmal stehen. Außerdem muss die Bezahlbarkeit gewährleistet sein, um möglichst breite Zugänglichkeit zu Wohnen und Stadt zu ermöglichen. Ein weiter wichtiger Aspekt kommt aus dem Genossenschaftsgedanken: Nutzer*innen und Anwohner*innen müssen an der Stadt und der Entwicklung der Immobilien teilhaben können. Wir haben noch eine Reihe weiterer Kriterien für eine gemeinwohlorientiere Immobilienentwicklung herausgefiltert: Zum Beispiel, dass Immobilien, die gebaut werden, einen Beitrag für die Nachbarschaft leisten: Dass also beispielsweise in einem Neubau oder einer Neu-Nutzung eines Gebäudes Angebote an die Nachbarschaft mit integriert sind, eine Nahversorgung absichern oder soziale, kulturelle Angebote schaffen. Weitere Kriterien sind Zugänglichkeit der Immobilien, sowohl sozial als auch räumlich, Nachhaltigkeit, Resilienz, Erzeugung von Nutzungsmischung und Diversität. Diese Kriterien haben wir durch die theoretische Verschränkung unserer vorangegangenen Überlegungen identifiziert und sie dann im Weiteren durch Interviews mit verschiedenen Akteur*innen aus dem Immobilienbereich, der Verwaltung und der Politik untermauern können. Da konnte man sehen, dass sich Antworten häufig wiederholen und somit Muster herauskristallisieren.

„100 % soziale Mieten“, „100 % Teilhabe“ (c) Stadt von unten

Diese Studie ist ja Teil eines Gesamtprozesses im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der bürgerschaftliches Engagement mit Verwaltung und Politik zusammenbringt. Wie wird eine langfristige Einbindung der Bürger*innen auch nach den anfänglichen Gesprächsrunden in Berlin-Friedsrichshain gewährleistet?

Im letzten Jahr startete die Pilotphase der beiden neuen Stellen. Teil der Einrichtungsphase waren bereits konkrete Fälle, in denen eben dieses Vorverkaufsrecht betreut wurde, dabei wurden Mietergemeinschaften unterstützt. Im anderen Bereich wurden Initiativen in Ihrer Arbeit unterstützt, beispielsweise in der Organisierung einer Stadtteilkonferenz. Inzwischen wurde als Ergebnis ein Trägerverein gegründet, der zivilgesellschaftlich getragen ist. Darin sind verschiedene Stadtteilinitiativen Mitglieder. Es gibt einen Begleitkreis der Verwaltung, in dem diese Initiativen auch vertreten sind und in dem alltägliche Fragestellungen, Probleme reingetragen werden. Zusätzlich gibt es ein zweites Gremium, eine Steuerungsrunde, in der neben den Initiativen auch politische Vertreter der Bezirksverordnetenversammlung sitzen, womit auch eine parlamentarische Kontrolle gewährleistet wird. Die Idee dahinter ist, dass eine solche Struktur aus Initiativen nur gut arbeiten kann, wenn sie politisch unterstützt wird. Dafür gibt es diese kontinuierliche Kommunikation mit den Bezirkspolitikern. Diese tätigen ja tatsächlich die politischen Entscheidungen, die Verwaltung führt am Ende auch nur aus.

Es gibt diverse Studien zu sozialer Durchmischung in Stadtvierteln: Findet man ja super, funktioniert aber oft so gar nicht. Wie kann die Planung einer gewünschten Diversität aussehen und ab wann ist es überplant?

Das ist tatsächlich ein kritischer Punkt. Ich finde den Begriff soziale Durchmischung problematisch, weil dieser zu einer Festschreibung davon beiträgt, dass es überhaupt Arme und Reiche gibt. Damit wird versäumt, festzustellen, dass es ein ganz grundlegendes Problem gibt: Es wäre notwendig, einen Ausgleich herzustellen, damit es weniger Arme und weniger Reiche gibt. Das ist natürlich erstmal ein Fernziel und hat auch eine utopische Komponente, ist aber trotzdem diskursiv stark bedeutend. Natürlich meint man erstmal nur Gutes mit dem Ziel, dass Arme und Reiche möglichst zentral zusammenwohnen sollen. Allerdings ist es wissenschaftlich umstritten, ob Arme notwendigerweise davon profitieren, wenn sie in räumlicher Nähe zu Reichen leben. Soziale Durchmischung wird diskursiv allerdings oft dann verwendet, wenn es um vermeintliche Ghettobildung geht. Sehr selten wird darüber gesprochen, dass es eine problematische (fehlende) soziale Durchmischung in sehr wohlhabenden Stadtteilen gibt. Im Praktischen ist es natürlich wichtig, dass gerade in einem unter hohem Entwicklungsdruck stehenden Stadtteil wie Friedrichshain-Kreuzberg Leute mit geringem Einkommen wohnen bleiben können und nicht verdrängt werden. In unserer Arbeit ist das entscheidende Argument aber beispielsweise nicht, soziale Mischung zu erhalten, sondern ganz grundsätzlich, dass diese Menschen, die dort ja noch immer wohnen, nicht aus ihren Netzwerken und Lebensgrundlagen verdrängt werden.

In einer intersektionalen Betrachtungsweise gibt es unterschiedliche Diskriminierungsaspekte wie Herkunft, Alter, Bildungsniveau, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder Einkommen. Je mehr von diesen Diskriminierungsaspekten zusammenkommen, desto schwieriger wird es für diese Menschen, ihren Lebensunterhalt und ihre Entfaltung zu gewährleisten.

In den deutschen Großstädten ist die Armutsquote höher als im Bundesdurchschnitt. (c) Pujohn Das

Wie sieht das dann bei einer Neuentwicklung oder -nutzung von Gebäuden aus?

Bei einer Neubauentwicklung steht man dann natürlich tatsächlich vor der Frage, wie man dort Zugänge ermöglichen kann. Ich glaube, die Macht von Architektur und Planung ist in Bezug auf solche Fragen überbewertet. Sehr oft gibt es eine Verwechslung von formalen Aspekten zu sozialen und kulturellen Strukturen: Der Denkfehler ist, dass man mit dem Schaffen einer vermeintlich diversen räumlichen Struktur auch eine diverse Nachbarschaft schafft. Das ist ein falscher Grundgedanke. Ich glaube natürlich, dass Architektur und Raum daran beteiligt sind, aber erst im Zusammenspiel mit anderen Faktoren wird das dann wirklich relevant. Deshalb glaube ich, dass man, wenn man tatsächlich einen diversen Stadtteil haben möchte, diverse räumliche Angebote schaffen muss, aber damit diese überhaupt angenommen werden, ausgefüllt werden und zum Tragen kommen, braucht es andere Methoden. Es braucht verschiedene, also diverse, Formen der Organisierung. Es braucht unterschiedliche Angebote, damit sich die verschiedenen Menschen entfalten und selbstständig entwickeln können. Bevor überhaupt ein erstes Haus gebaut wird, braucht es Orte des Zusammenkommens, an denen Gemeinschaft möglich wird.

Können andere Wohn- und Planungsformen, zum Beispiel Genossenschaften, das Vorgehen erleichtern?

Bei genossenschaftlichen Entwicklungen ist das dadurch insofern einfacher, als dass es sich um bereits bestehende Mitglieder*innen handelt – so kann man mit konkreten Menschen arbeiten. Diese können dann direkt in den Planungsprozess miteinbezogen werden und dadurch kommt es zu Community Building. Genossenschaftliche Entwicklung sind jedoch meistens auch ziemlich exklusiv, da sich viele Leute Genossenschaftsanteile gar nicht leisten können. Dies gilt vor allem für viele jüngere Genossenschaften, die zwar gutes im Sinn haben, aber oft hohe Bodenpreise bezahlen müssen und sich über die Genossenschaftsanteilke kapitaliisieren müssen.

Ich glaube, es ist ein Fehler, dass man sich bei diesen Bemühungen für das Schaffen von Diversität irgendwelche abstrakten Typen ausdenkt, man sollte viel genauer hinschauen, wer schon da ist. Das trifft auch für Entwicklungen auf der grünen Wiese zu. Da muss man, schon bevor man anfängt zu planen, schauen, mit wem man das zusammen entwickelt, wer welche Bedarfe hat und welche Stakeholder daran beteiligt werden sollen.

In unseren Projekten habe ich erfahren, dass es enorm wichtig ist, irgendeine konkrete Verortung bei den Projekten zu finden. Ein Projekt, das wir seit zwei Jahren betreuen, ist die Entwicklung von einem Gewerbeareal am Rande von Kreuzberg, was Bundesgrundstück ist. Da gibt es eine sehr komplexe Gemengelage. Deshalb haben wir eine sogenannte Bauhütte eingerichtet: Das ist ein Ort, an dem eine Debatte über die Zukunft der Entwicklung des Geländes stattfindet, in dem sich alle einbringen können.

„Der Denkfehler ist, dass man mit dem Schaffen einer vermeintlich diversen räumlichen Struktur auch eine diverse Nachbarschaft schafft.“

Wie kommt man denn dann mit Leuten ins Gespräch, die nicht die Zeit, das Interesse oder die Hoffnung haben, dass sie mit ihren Vorstellungen etwas bewirken können? Wie kann man Diversität erhalten oder erzeugen in Stadtentwicklungsprozessen?

Da gibt es nicht das eine Rezept. Meistens haben Leute, die arm sind, durch viel Arbeit wenig Zeit und wenig Glauben an Selbstwirksamkeit. Das macht es natürlich sehr schwer. Es gibt wiederum Organisationen, die diese Menschen vertreten, und wieder andere Institutionen, die diese Leute sichtbar machen. Es reicht nicht, irgendwelche Poster für Beteiligungsprozesse auf Straßenpfosten zu kleben. Da wird Community Organising benötigt und das muss auch aktiv wachsen. Ich bin noch in einer anderen Initiative aktiv, die heißt „Stadt von Unten“. Teilweise geht’s im Quartiersmanagement ja eher um die Befriedung von sozialen Konflikten. Wir fordern dagegen Mittel für ein empowerndes Organising als Bestandteil der Stadtentwicklung, durch das Leute, die nicht sichtbar sind, sichtbar werden können und ihre Selbstwirksamkeit erkennen. Es ist aber natürlich schwierig, Menschen „sichtbar zu machen“, weil das in einem Top-Down-Ansatz nicht funktioniert. Es braucht dafür Organisationen vor Ort, die das unterstützen, im besten Fall Selbstorganisationen, von denen es gar nicht so wenige gibt wenn man genauer hinschaut, und eine progressive Politik oder Verwaltung, die das unterstützt. Das ist aber nichts, was man einfach mal so implementieren kann, das muss sehr stark im Dialog entstehen. Dafür bräuchte es auch in der Verwaltung sehr sensible Leute, die die Strukturen vor Ort kennen und wissen, mit wem man zusammenarbeiten kann. Das ist eine Forderung, die wir stellen.

Community Organising und progressive politische Strukturen sind also notwendige Voraussetzungen, damit sich Menschen überhaupt aktiv in die Gestaltung neuer Räume einbringen können.

Gemeinwesenarbeit ist mindestens genauso wichtig wie architektonische Planung oder räumliche Gestaltung. So bringt man am Ende auch andere Leute in Beteiligungsprozesse. Ein gutes Beispiel ist die Gemeinwesenarbeit (GWA) St. Pauli in Hamburg. Die ist gut im Stadtteil verankert und unterstützt die Menschen gerade auch in Auseinandersetzungen um die Entwicklungen des Stadtteils und unterstützt Stadtteilversammlungen zu Entwicklungsfragen. Ein prominentes Beispiel waren die Auseinandersetzungen um die Essohäuser, die abgerissen wurden. In Zuge dessen haben viele Menschen ihre Bleibe verloren.. Solidarische Strukturen im Stadtteil haben da vieles auffangen können und eine soziale Neuentwicklung des Areals eingefordert, einen Prozess von ‚Unten, der dann durch die Planbude begleitet wurde. Es braucht Vertrauen und Zeit, bis sich Strukturen bilden und die Menschen sich auch trauen, herauskommen. In so einem Prozess bin ich seit Jahren aktiv, das ist der Rathausblock Dragoner-Areal in Kreuzberg. Dabei handelt es sich um ein Bundesgrundstück, das der Bund privatisieren wollte. Seit Jahren haben sich Initiativen dafür eingesetzt, dass es nicht privatisiert wird, und das hat tatsächlich geklappt – es ist also eine Erfolgsgeschichte. Jetzt gerade geht es darum, dieses Grundstück zu entwickeln, und da sind wir mittendrin in all diesen Fragen und Problematiken, die wir jetzt besprochen haben – auch wenn ein großes Augenmerk auf Beteiligung liegt und es verschiedene Kooperationsverfahren zwischen Initiativen und der Verwaltung und der Politik gibt. Ein großer Vorteil ist, dass viele der Initiativen fest im Stadtteil verankert sind, und damit bringen sie auch ganz andere Menschen als sonst oft in den Beteiligungsprozess. Man merkt, dass es für unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen ganz unterschiedliche Formate braucht. Man muss die Menschen dort abholen, wo sie sind, und mit Ihnen gemeinsam herausfinden, wo sie hin wollen.